参观

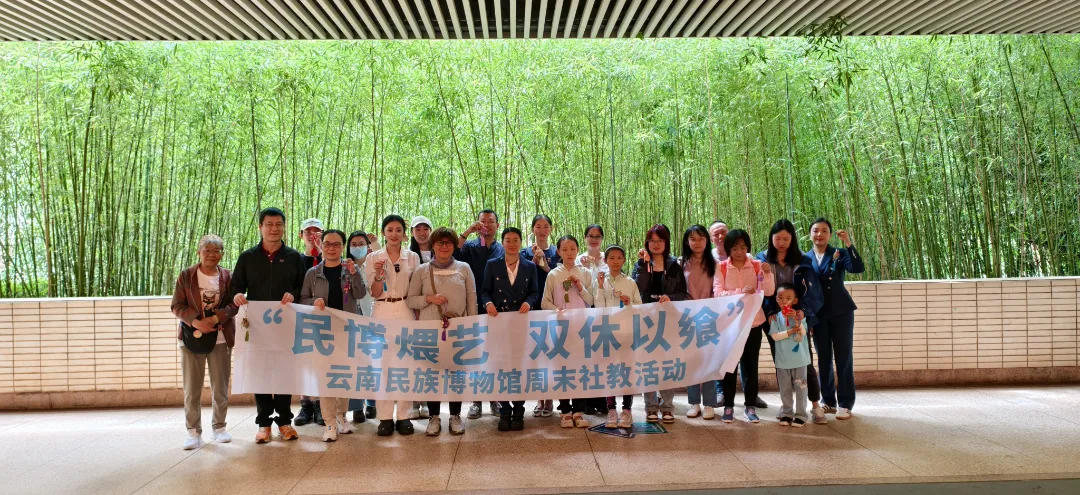

当织机的最后一声“咔嗒”落定,当香包的最后一缕草木芬芳封存妥当,云南民族博物馆上周末非遗体验活动温暖落幕。这两天,我们以“参观+体验”的方式,带参与者走进民族文化深处,在触摸传统中感受中华民族交往交流交融的深厚底蕴,让文化认同在指尖悄然生长。

织锦:从展厅溯源到指尖传承,织就民族智慧

周六的织锦活动从民族服饰与制作工艺展厅拉开序幕。在讲解员的引导下,大家驻足于彝族火草布服饰前,惊叹于“以草木为线”的古老智慧——火草纤维的坚韧,藏着彝族先民与自然共生的密码;凝视纳西族七星羊皮披肩,其“七星”图案不仅是审美表达,更承载着纳西族对宇宙的认知,是民族文化的鲜活载体;走近傣族锦缎展品,细密的经纬交织间,能看到傣族与周边民族在纺织技艺上的交流痕迹,比如图案中融入的汉族祥云元素,正是民族交融的生动见证。

“原来一件衣服、一块布,背后有这么多民族故事!”参观中,不少参与者发出这样的感慨。带着这份对民族纺织文化的认知,大家回到社教活动室,开启亲手体验环节。每个人面前都摆放着专属活动材料:迷你织机、彩色棉线、梭子,专业老师手把手教学——如何固定经线、如何用梭子牵引纬线、如何调整织线松紧。从生疏地“卡线”到熟练地“穿梭”,当属于自己的小织物逐渐成形,有人织出了彝族特色的条纹,有人融入了傣族喜欢的亮色,这些充满民族元素的作品,正是参与者对民族文化认同的直观表达。一位亲子家庭的家长说:“先看展厅再动手,孩子不仅学会了织布,更懂了这些手艺是各民族一起传下来的宝贝,这种认同太珍贵了。”

制香:从历史溯源到匠心手作,绣出文化交融

周日的香包活动,以“文化溯源”翻开篇章。老师通过图文与实物,带大家梳理香包的千年发展史:从先秦时期的“艾虎”辟邪,到唐宋时期融入诗词意境的“香囊”,再到云南各民族结合本土特色改良的香包——彝族用马缨花入香,寓意吉祥;白族将扎染工艺用于香包面料,尽显雅致;汉族的刺绣技法则被多个民族借鉴,让香包纹样更显细腻。这一路的发展,正是各民族文化交往交流交融的缩影:香料的选择、工艺的改良、寓意的融合,每一步都藏着“各美其美,美美与共”的智慧。

了解历史后,大家进入“匠心搭配”环节。桌上整齐摆放着艾草、藿香等中药材,以及晒干的薰衣草、茉莉花、玫瑰花等天然花朵,这些材料既有汉族传统香包常用的“辟邪药材”,也有云南各族人民喜爱的“本土花草”。参与者们闻香选料,按照自己的喜好搭配出专属香方。把配好的材料填进香包,轻轻压实,用彩绳在香包系个漂亮的活结,一款兼具安神功效和吉祥象征的香包制作完成!有人挂在包上,有人揣在兜里,“这不仅是个香包,更是把各民族的好文化带在了身边。”一位参与者的话,道出了大家共同的感受。

总结

两场活动虽已结束,但民族文化的种子已悄然播下。从展厅里读懂民族文化的“根”,到体验中践行文化传承的“责”,我们在织经纬、制香包的过程中,不仅触摸到了各民族的智慧,更深刻体会到:中华民族文化是各民族共同创造的瑰宝,交往交流交融是文化发展的生命力,而文化认同,正是在这样的体验中代代相传。云南民族博物馆将继续搭建民族文化交流的平台,让更多人走进传统、联结文化。下一场文化之约,我们不见不散!

参与者心声:“先看展再动手,像跟着文化脉络走了一遍,更懂咱们云南民族文化多丰富,中华民族文化有多棒!”

活动策划指导:杨廷健 黄虓鹏 王静

活动策划执行:尹晶琼 刘桢 黄子芮 陈晓琴

文:刘桢

图/视频:黄子芮